Oleh: Iman Amirullah

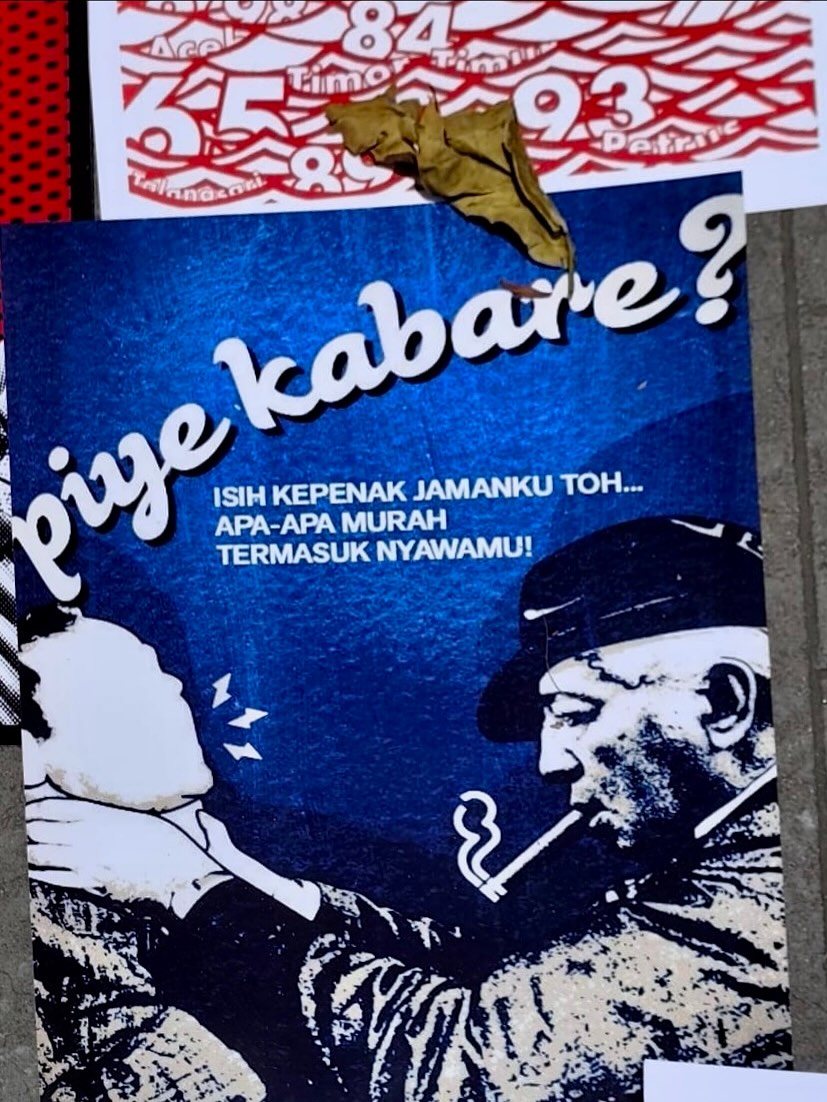

Genap sudah satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran beserta Kabinet Merah Putih mengelola negara dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan. Bak “roller coaster”, dinamika pemerintahan kadang naik kadang turun, kadang di atas dan juga kadang di bawah. Hal ini menandai babak baru politik Indonesia yang penuh janji efisiensi, zaken kabinet, keberpihakan pada rakyat kecil, serta transformasi ekonomi besar-besaran. Namun, realita yang kita saksikan bersama justru kebalikannya. Alih-alih menjadi pemerintahan yang ramping, teknokrat, dan produktif, rezim ini justru berbalik arah dengan membentuk kabinet paling gemuk pasca era Sukarno. Rezim yang sempat menjanjikan kebebasan berbicara dan demokrasi yang beradab, kini justru menjadi rezim yang reaktif terhadap kritik, melalui kriminalisasi, kekerasan aparat penegak hukum (APH), impunitas, dan para pendengung politik yang menjadi pasukan siber penghajar bagi mereka yang beroposisi dengan kekuasaan.

Kabinet Kerja Cepat dan Solid = Area Kompromi Jatah politik

Sejak awal, pembentukan kabinet dengan lebih dari 100 posisi menteri dan wakil menteri sudah mengirimkan sinyal yang bertolak belakang dengan semangat efisiensi yang dulu dielu-elukan (Politico, 2024). Janji “kabinet kerja cepat dan solid” berubah menjadi area kompromi jatah politik dan pembagian kekuasaan yang tak berujung. Setiap kementerian baru disertai struktur birokrasi tambahan, tunjangan, serta biaya operasional besar yang menggerus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setiap kementerian baru memiliki bahkan lebih dari 1 wakil menteri. Ini belum dengan beberapa penambahan jatah kementerian yang tidak substansial bagi pembangunan seperti Kementerian Haji. Semua hal ini pada akhirnya jelas bertolak belakang dengan cita-cita memperkuat pelayanan publik yang diwadahi dalam Asta Cita rezim, struktur yang membengkak ini sudah pasti akan memperlambat koordinasi, miskomunikasi, dan tumpang tindih kebijakan.

Ironisnya, efisiensi justru menjadi jargon untuk menjustifikasi proyek-proyek raksasa yang kabur manfaatnya bagi rakyat. Program seperti Koperasi Desa Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis (MBG), yang diklaim sebagai simbol pemerataan, justru menunjukkan bagaimana negara justru berlagak sibuk mengaduk-aduk urusan yang seharusnya bisa tumbuh dari bawah melalui pasar yang lebih terbuka dan didukung oleh supremasi hukum. Koperasi Desa Merah Putih misalnya, yang dirancang untuk “menyatukan potensi ekonomi rakyat”, malah menjadi proyek birokratis dengan modal besar, namun tanpa diikuti arah yang jelas. Banyak daerah mengeluh tidak tahu mekanisme pelaksanaannya, sementara dana triliunan rupiah tersedot untuk konsultan, tim koordinasi, dan pertemuan seremonial.

Rezim Prabowo – Gibran Anti Buruh dan Rakyat

Lebih jauh, kebijakan ekonomi rezim ini kian menunjukkan watak anti-rakyat dan anti-buruh. Di tengah kondisi inflasi dan stagnasi daya beli serta krisis ekonomi-politik global, pemerintah justru terus menunjukan keberpihakannya pada kelas pemodal. Omnibus Law Cipta Kerja misalnya, yang sejak awal ditolak keras oleh serikat buruh dan organisasi masyarakat sipil tetap dijalankan tanpa evaluasi berarti. Padahal, Mahkamah Konstitusi melalui putusan No. 91/PUU-XVIII/2020 telah menyatakan undang-undang tersebut inkonstitusional bersyarat, dan memerintahkan pemerintah melakukan perbaikan dalam dua tahun. Alih-alih menindaklanjuti putusan itu dengan revisi substantif, pemerintah justru menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2022 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, sehingga secara efektif membypass proses koreksi konstitusional. Melalui kebijakan ini, standar perlindungan ketenagakerjaan semakin longgar: upah minimum dipukul rata atas nama fleksibilitas pasar tenaga kerja, pesangon dipangkas, dan praktik outsourcing dilegalkan tanpa batas waktu (IndustriALL, 2023).

Buruh yang mencoba melakukan protes terhadap pelaksanaan undang-undang tersebut kerap dihadapkan pada intimidasi, pemutusan hubungan kerja sepihak, hingga kriminalisasi atas dasar UU ITE atau tuduhan menghasut (LBH Jakarta, 2025). Kebijakan ekonomi semacam ini menandakan bahwa arah pembangunan Indonesia kini ditentukan bukan oleh kepentingan rakyat pekerja, melainkan oleh logika deregulasi dan kepastian investasi bagi pemodal besar. Dalam konteks itu, jargon “transformasi ekonomi” justru berfungsi sebagai topeng bagi ekspansi neoliberal yang meminggirkan kelas pekerja dari ruang kebijakan publik.

Kritik tajam juga datang dari kalangan aktivis pekerja migran dan organisasi perempuan, terutama terkait rencana revisi Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) dan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) yang hingga kini tidak kunjung disahkan. Revisi UU PPMI dinilai gagal menyentuh akar struktural permasalahan pekerja migran, karena lebih menitikberatkan pada mekanisme penempatan dan remitansi ketimbang penegakan hak-hak ketenagakerjaan dan sosial mereka (SBMI, 2024).

Selain itu, proses penyusunannya dilakukan tanpa partisipasi bermakna (meaningful participation) dari komunitas pekerja migran dan organisasi masyarakat sipil, yang selama ini menjadi pihak paling memahami realitas di lapangan. Akibatnya, rancangan revisi tersebut tidak menempatkan pekerja migran sebagai bagian integral dari kerangka hukum ketenagakerjaan nasional yang semestinya menjamin hak atas upah layak, jaminan sosial, dan perlindungan dari kekerasan berbasis gender di tempat kerja. Dalam kondisi ini, negara kembali memperlakukan buruh migran hanya sebagai “penyumbang devisa”, bukan warga negara yang berhak atas perlindungan hukum yang setara.

Dalam waktu bersamaan, pemerintah juga menghapus atau memangkas berbagai program jaminan sosial bagi kelompok miskin, dengan alasan efisiensi fiskal. Program bantuan sosial tunai yang sebelumnya menjadi penopang rumah tangga miskin dikurangi secara drastis (Rindawati, 2025), sementara sistem jaminan sosial tenaga kerja semakin sulit diakses karena persyaratan administratif yang berbelit. Ironisnya, anggaran untuk subsidi energi dan pangan justru dialihkan ke proyek infrastruktur besar yang banyak di antaranya tidak memiliki urgensi sosial. Konsep “transformasi ekonomi” yang digembar-gemborkan pemerintah justru menjadi kedok bagi pemusatan sumber daya di tangan oligarki lama yang kini bermitra dengan kelompok politik baru di kabinet (Singgih, 2025).

Program MBG pun senasib. Di banyak wilayah, implementasinya tersendat karena buruknya rantai distribusi dan tidak adanya kesiapan infrastruktur. Laporan dari berbagai daerah menunjukkan bahwa banyak sekolah menerima bahan makanan berkualitas rendah dan mengakibatkan ribuan anak penerima manfaat MBG keracunan massal. Dalam waktu singkat, program yang seharusnya menjadi ikon kepedulian sosial berubah menjadi contoh klasik dari proyek populis yang gagal karena terlalu sentralistik dan terburu-buru, dan sekali lagi membuktikan bahwa “niat baik saja tidak cukup” (Hendarto, 2025).

Rezim Prabowo – Gibran: Rezim Represif dan Pelanggar HAM

Terkait aspek hak asasi manusia (HAM), harapan untuk adanya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM lama sudah pasti akan lebih suram mengingat latar belakang Prabowo Subianto serta rekan-rekannya di beberapa posisi kabinet yang dipenuhi pelanggaran HAM. Pemerintah tampak enggan membuka ruang keadilan bagi korban pelanggaran HAM masa lalu, terutama yang melibatkan institusi militer. Beberapa upaya simbolik seperti “dialog nasional” justru digunakan untuk menutup wacana pertanggungjawaban. Sikap ini memperlihatkan kontinuitas, bukan perubahan, dari pola lama di mana negara menolak mengakui luka sejarahnya. Lebih jauh, rezim melalui Kementerian Budaya (Kemenbud) berusaha menulis ulang sejarah Indonesia dan mengaburkan berbagai macam kasus pelanggaran HAM berat. Kemenbud juga menjadi sasaran kritik rakyat ketika menyebut kasus pemerkosaan selama kerusuhan 1998 tidak pernah terjadi atau terbukti, dan data jumlah korban hanya dibesar-besarkan saja (Aditya & Belarminus, 2025).

Lebih mengkhawatirkan lagi adalah pola represif yang muncul sepanjang tahun pertama ini. Selama gelombang demonstrasi mahasiswa dan buruh pada bulan Agustus hingga September 2025 yang menolak kebijakan kenaikan harga bahan pokok dan situasi ekonomi-politik yang makin memburuk, aparat keamanan justru terus menggunakan kekerasan secara berlebihan. Video dan laporan lapangan menunjukkan penggunaan gas air mata di kampus, pemukulan terhadap jurnalis, dan penangkapan sewenang-wenang terhadap aktivis tanpa bukti kuat. Menurut laporan Human Rights Watch, lebih dari 3.000 orang ditahan selama demonstrasi nasional sejak akhir bulan Agustus 2025, dengan bukti kuat penggunaan gas air mata secara luas dan kekerasan aparat di berbagai kota. Sementara, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mencatat sejumlah jurnalis mengalami pemukulan, intimidasi, dan pendiskreditan saat meliput aksi di Jakarta pada 25–30 Agustus 2025 (Human Rights Watch, 2025). Dari ribuan peserta demonstrasi yang ditahan tersebut dikenakan tuduhan provokasi, UU ITE, vandalisme dan pengrusakan fasilitas publik, serta tahanan-tahanan dari berbagai konflik agraria seperti yang terjadi di Sangaji maupun puluhan aktivis Papua dan Maluku yang ditahan karena tuduhan mendukung separatisme (CIVICUS Monitor, 2025).

Kondisi ini menggambarkan bukan sekadar miskomunikasi maupun permasalahan birokratisme, lebih jauh lagi, ini merupakan gejala instabilitas kekuasaan yang lebih dalam di tengah situasi ekonomi-politik global yang terus bergejolak. Berbagai program yang menjadi “flagship” rezim seperti ketahanan pangan nasional, MBG, Koperasi Desa Merah Putih, pembentukan lembaga baru, hingga penentuan harga BBM atau kenaikan pajak sering kali diumumkan tanpa koordinasi yang jelas antar kementerian. Hasilnya, muncul saling bantah antar pejabat publik, revisi kebijakan mendadak, serta kebingungan di tingkat pelaksana daerah dan jelas akan berimbas pada masyarakat luas. Buruknya komunikasi politik ini memperlihatkan bahwa rezim tidak beroperasi sebagai satu kesatuan yang solid, melainkan kumpulan kepentingan yang saling tarik-menarik, diikat oleh loyalitas politik, bukan visi kebangsaan.

Selain itu, kohesivitas antara pemerintah dan masyarakat nampak makin memudar. Proses pembuatan kebijakan berlangsung secara tertutup dan elitis, tanpa partisipasi publik yang bermakna. Forum dengar pendapat hanya menjadi formalitas. Sementara, kritik dari akademisi, jurnalis, atau masyarakat sipil direspons dengan jawab-jawaban merendahkan atau bahkan ancaman kriminalisasi. Dalam situasi ini, praktik impunitas dan KKN kembali menguat. Banyak pejabat yang tersangkut kasus etik, dugaan korupsi, bahkan berkinerja buruk tetap dipertahankan dengan alasan “stabilitas politik.” Sosok-sosok kontroversial seperti Bahlil Lahadalia dan Natalius Pigai yang menuai banyak kritik atas kinerja dan pernyataannya, hingga hari ini masih tetap duduk nyaman di kursi kekuasaan. Begitu pula beberapa pejabat lain yang terindikasi memiliki konflik kepentingan dalam proyek strategis nasional. Tidak ada mekanisme transparansi yang dijalankan secara konsisten, dan lembaga-lembaga pengawas kehilangan giginya di bawah tekanan politik. Akibatnya, pemerintahan ini berjalan tanpa koreksi internal yang sehat.Semua ini menegaskan bahwa setelah satu tahun, Rezim Prabowo–Gibran bukan hanya gagal mewujudkan janji efisiensi dan pemerataan, tetapi juga kehilangan arah dalam menjalankan mandat konstitusionalnya. Kini negara hanya dapat bergantung pada kontrol melalui kekerasan dan propaganda untuk terus berkuasa. Sementara rakyat makin jauh dari proses pembuatan kebijakan, kekuasaan justru makin terpusat di tangan segelintir elite yang saling melindungi dan berbagai kue.

Tentang Penulis:Iman AmirullahIman atau biasa dipanggil Kim merupakan seorang queer pecinta kopi dan kucing, terutama kucing hitam. Aktif menjadi staff keadilan gender di Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif (SINDIKASI) Yogyakarta dan Research and Advocacy Officer di Beranda Migran.

Referensi:

Aditya, Nicholas Ryan & Belarminus, Robertus. (2025). “Suara-suara aktivis kritik Fadli Zon yang sangkal pemerkosaan massal 1998”. Diakses melalui https://nasional.kompas.com/read/2025/06/17/06033041/suara-suara-aktivis-kritik-fadli-zon-yang-sangkal-pemerkosaan-massal-1998/

CIVICUS Monitor. (2025). “Indonesia: Brutal crackdown on protests, arrests of activists and suppression of dissent in Papua as president marks one year in power”. Diakses melalui https://monitor.civicus.org/explore/indonesia-brutal-crackdown-on-protests-arrests-of-activists-and-suppression-of-dissent-in-papua-as-president-marks-one-year-in-power/

Hendarto, Yohanes Mega. (2025). “Urgensi evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis”. Diakses melalui https://www.kompas.id/artikel/urgensi-evaluasi-pelaksanaan-program-makan-bergizi-gratis,

Politico. (2024). “Indonesia’s new Cabinet is 109 strong”. Diakses melalui https://www.politico.com/news/2024/10/21/indonesias-new-cabinet-is-109-strong-00184585

Human Rights Watch. (2025). “Indonesia: End crackdown on protesters, arbitrary detention”. Diakses melalui https://www.hrw.org/news/2025/09/03/indonesia-end-crackdown-on-protesters-arbitrary-detention

IndustriALL Global Union. (2023). “Indonesian unions reject emergency regulation replacing Omnibus Law, due to “unfavourable” terms & conditions that could infringe workers’ rights.” Diakses dari https://www.industriall-union.org/indonesian-unions-reject-emergency-regulation-replacing-omnibus-law

LBH Jakarta. (2025). :7 Catatan LBH Jakarta untuk Satu Tahun Kepemimpinan Prabowo–Gibran.” Diakses dari https://bantuanhukum.or.id/7-catatan-lbh-jakarta-untuk-satu-tahun-kepemimpinan-prabowo-gibran/

Rindawati, Rinrin. (2025). “Benarkah penerima bansos tahun 2025 bakal dikurangi? Begini faktanya”. Diakses dari https://www.poskota.co.id/2025/04/16/benarkah-penerima-bansos-tahun-2025-bakal-dikurangi-begini-faktanya

Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI). (2024). “Kertas Posisi: Revisi Terbatas UU PPMI untuk Pelindungan Menyeluruh Pekerja Migran Indonesia.” Diakses dari https://sbmi.or.id/kertas-posisi-revisi-terbatas-uu-ppmi-untuk-pelindungan-menyeluruh-pekerja-migran-indonesia/

Singgih, Viriya. (2025). “Setahun Prabowo Memperkuat Negara Oligarki.” Diakses dari https://projectmultatuli.org/setahun-prabowo-memperkuat-negara-oligarki/