Oleh Mansurni Abadi

Mengenang Kamerad Timothy

Hidup singkat, cita-cita abadi begitulah tulisan front muda revolusioner untuk mengenang berpulangnya kamerad Timothy, mahasiswa strata 1 jurusan politik Universitas Udayana yang meninggal akibat Bunuh Diri. Disinyalir, penyebabnya adalah tindakan bullying dan tekanan akademik di akun instagram mereka.

Di mata para penindas yang menghina fisik dan kematiannya, maupun mereka yang mempersulit skripsinya, mungkin memandang kamerad Timothy hanyalah seorang mahasiswa yang cupu dan kurang kerjaan. Namun setidaknya, kamerad Timothy sudah membuktikan dirinya sebagai mahasiswa yang menolak menjadi individu nir-fungsi , sebagaimana mereka yang membully dirinya. Mereka, para pembully itu lah, yang justru tunduk pada keadaan. Bahkan mungkin berpotensi melanggengkan sistem yang menindas.

Terlebih, institusi pendidikan di Indonesia yang semakin kapitalistik hanya menjadi corong pendidikan tanpa kesadaran kelas. Vladimir Lenin pernah menulis perihal ini dalam bukunya Sosialisme dan kaum muda (2021). Ia mengatakan, sekolah yang ada justru mendidik para siswa menjadi pelayan yang berguna bagi kaum borjuis. Para siswa itu cuma dilatih untuk mencetak keuntungan, selama hal itu tidak mengganggu kedamaian dan kesenggangannya.

Kamerad Timothy dan Pemikirannya

Selepas kepergian kamerad Timothy, cuplikan video tentangnya tersebar di dunia maya. Tampak almarhum menyampaikan orasi di sebuah unjuk rasa tentang persoalan pertentangan kelas antara Pemilik modal dan pekerja yang tak akan pernah berdamai. Di video lain, ia dengan lantang menyerukan peningkatan perlawanan terhadap kapitalisme, di sebuah dialog publik tentang militerisme. Bagi kamerad Timothy, alasannya jelas, karena Kapitalisme adalah akar dari militerisme.

Bila menelusuri akun IG nya lebih dalam lagi, kita akan menemukan beberapa postingan instagram kamerad yang mengutip quote dari Karl Marx.Apa yang disuarakan kamerad Timothy semasa hidup, mengingatkan saya pada tulisan di bagian epilog dari buku berjudul Karl Marx, Revolusi, dan Sosialisme: Sanggahan Terhadap Franz Magnis-Suseno dari Ken Budha Kusumandaru (2021). Buku itu menegaskan “kalau kita ingin mempelajari Marx, kita tidak dapat melakukannya hanya dari ruang baca, hanya ada satu jalan, dengan mendialektikan apa yang kita baca dengan pengalaman mengorganisir kelas pekerja dalam mencapai perjuangan untuk Sosialisme”.

Meskipun saya tidak mengenal secara pribadi kamerad Timothy, namun saya meyakini jika apa yang diperjuangkannya mencerminkan sikapnya sebagai seorang yang meyakini Sosialisme sebagai solusi dari kapitalisme. Pastilah beliau akan menyetujui jika harus ada tiga elemen kiri di Indonesia, sebagaimana yang sudah terjadi di Amerika Latin, dan pernah diungkap oleh Jurnal sosio-demokrasi pada 2008 silam yaitu Jalan “Sosialisme Baru“ Amerika Latin. Tiga elemen utama dari ”Kiri” yaitu (a) adanya komitmen yang kuat, baik secara ideologis maupun politis, upaya untuk mempromosikan egalitarianisme; (b) ada keinginan yang besar untuk menjadikan ”negara” sebagai pengimbang kekuatan pasar; dan (c) penekanan pada partisipasi rakyat (popular participation).

Dalam konteks pendidikan kapitalistik yang didukung oleh negara—dengan seluruh perangkat represi ideologis, fisik, dan hukum yang menyertainya—ancaman terhadap kebebasan rakyat semakin nyata. Seperti yang dipaparkan oleh Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional (PEMBEBASAN) dalam buku Sosialisme dan Perjuangan Kami (2022), perlawanan terhadap sistem kapitalisme harus terus ditingkatkan. Kapitalisme yang merasuk melalui jalur asing, borjuasi bersenjata, dan kaum intelektual (lihat Manifesto Tikus Merah, 2020) menuntut eskalasi perjuangan yang lebih tinggi, sebagaimana diserukan oleh Kamerad Timothy—terlebih ketika cita-cita reformasi kini kian dikhianati.

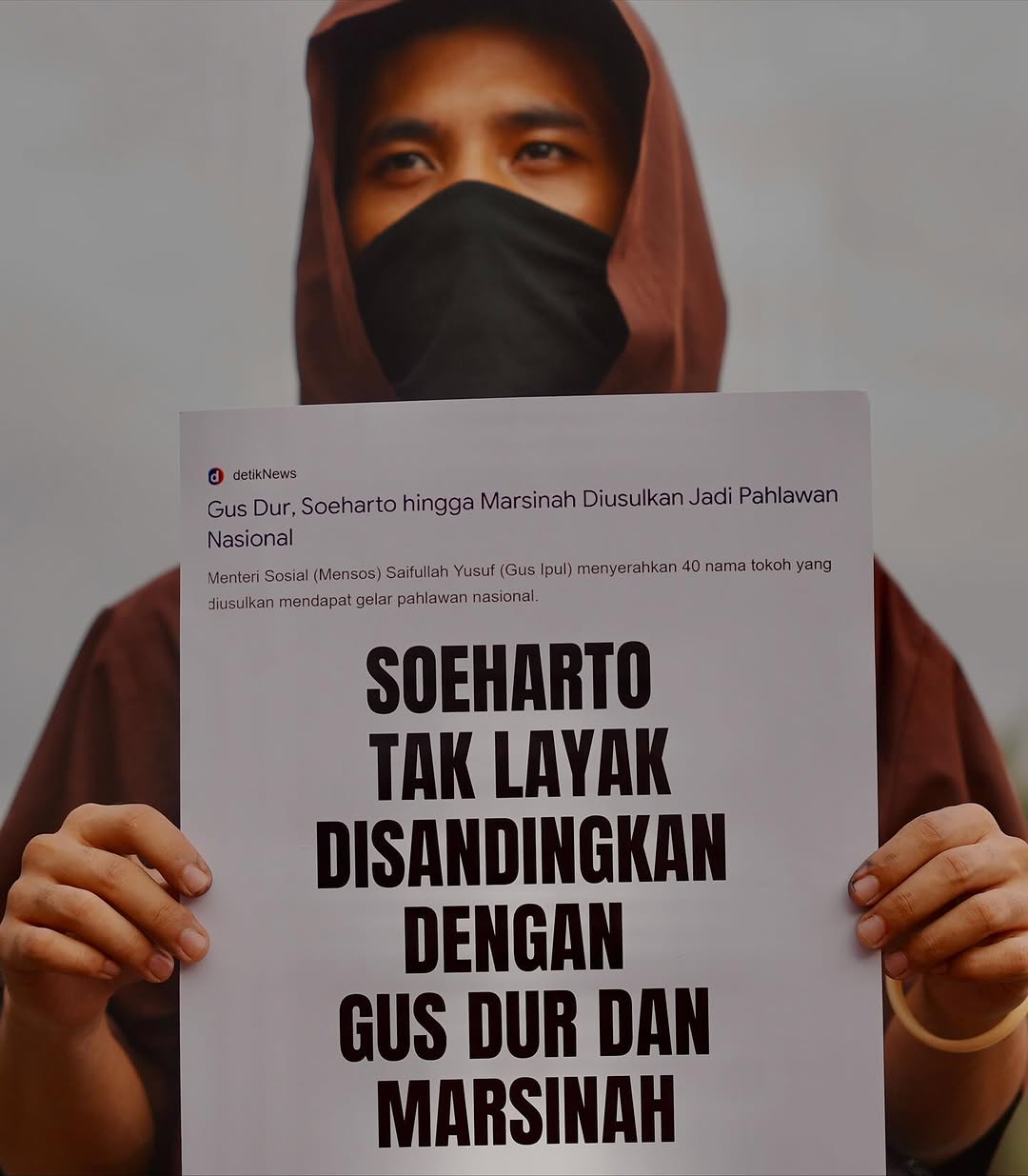

Toh, reformasi yang telah berlangsung—dan sempat diyakini sebagai jalan keluar dari krisis multidimensional bangsa—tak lebih dari sekadar imajinasi kolektif yang berfungsi sebagai obat penenang sementara. Reformasi menyeluruh ternyata hanya menjadi fatamorgana; harapan akan perubahan yang lebih baik tak kunjung terwujud. Sebaliknya, kita justru disuguhi konsolidasi kekuatan lama yang berupaya merebut kembali kekuasaan yang sempat lepas dari genggaman mereka. Perebutan kekuasaan oleh kekuatan politik lama berlangsung di tengah fragmentasi kelompok sipil, maraknya politik aliran, kacaunya sistem hukum dan peradilan, meningkatnya represifitas aparat, pudarnya meritokrasi, menguatnya formalisme agama, serta tipu daya para elite yang berlindung di balik retorika kepentingan rakyat.

Tiga Masalah Utama Perguruan Tinggi Di Balik Kematian Timothy

Namun untuk meningkatkan eskalasi perlawanan terhadap kapitalisme dibutuhkan analisa dan solusi terhadap masalah-masalah yang menjangkiti dunia pendidikan tinggi.

Saya menyoroti tiga masalah utama perguruan tinggi, terutama yang terkait dengan kasus kamerad Timothy. Masalah pertama, intelektualitas yang terkondisikan. Bell Hook dalam bukunya berjudul Teaching Critical Thinking : Practical Wisdom (2009) menegaskan “Detak jantung pemikiran kritis adalah kerinduan untuk mengetahui, untuk memahami bagaimana kehidupan berfungsi. Namun sayangnya, anak-anak ini berhenti menikmati proses berpikir dan mulai takut pada pikiran yang berpikir sering waktu akibat lingkungan mereka mengajar menggunakan model disiplin dan hukuman , bahwa lebih baik memilih ketaatan daripada kesadaran diri dan penentuan diri”.

Pendapat Bell Hook tentang kritisisme yang dikekang juga terhubung dengan kondisi perguruan tinggi yang sudah menjadi jebakan melalui kapitalisme Akademik. Menurut Cecilia Rikap (2020) dalam artikelnya berjudul “Intellectual Monopoly Capitalism and the University”, universitas mengalami perubahan signifikan. Universitas menjadi mirip perusahaan bisnis dengan tiga jenis institusi pendidikan tinggi yang tergantung pada model perusahaan yang mereka tiru.

Jenis-jenis tersebut diantaranya universitas berformat institusi pengajaran yang menyerupai perusahaan kecil, yang sebenarnya bergabung dalam jaringan produksi yang dirancang oleh raksasa Bisnis. Sebuah raksasa bisnis, dimana mereka hanya berperan sebagai pelaksana dengan sedikit kendali. Ciri khas utamanya adalah menekankan produksi lulusan dalam jumlah besar, yang siap bekerja untuk mendukung rantai pasok industri. Sehingga kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja tersebut. Kemudian, Universitas berformat riset yang meniru perusahaan inovasi dan tunduk pada aturan monopoli pengetahuan. Namun sayangnya, mereka hanya memperoleh bagian kecil dari keuntungan risetnya, karena hasil riset mereka diubah menjadi aset milik pihak lain.

Selanjutnya, Universitas elit yang berfokus meraup keuntungan besar karena brandingnya. Demi meraup keuntungan intelektual berlimpah, universitas ini dapat menentukan prioritas riset. Serupa dengan korporasi yang menyimpan pengetahuan rahasia guna memperluas kekayaan. Ketiga bentuk universitas yang dihasilkan dari kapitalisme akademik tadi kemudian membuat kebebasan akademik semakin tergeser oleh tuntutan keuntungan yang prinsipnya bukan lagi ilmu untuk ilmu itu sendiri, namun ilmu untuk keuntungan material. Akibatnya, pendidikan tinggi lebih mirip industri yang harus kejar target menciptakan komoditas sehingga intelektualitas harus terkondisikan sedemikian rupa.

Kedua, persoalan kesehatan mental. Kesehatan mental seharusnya menjadi tanggung jawab seluruh warga kampus, bukan hanya sebagian individu yang bekerja di bidang psikologi dan konseling saja. Dengan demikian, kalangan pengajar dan mahasiswa juga turut bertanggung jawab. Sama halnya dengan kekerasan seksual yang menjadi masalah namun sering ditutupi, dibungkam, dibiarkan, dan dinormalisasi, begitu halnya dengan persoalan kesehatan mental yang dapat mendorong terjadinya tragedi bunuh diri.Faktor pendorong bunuh diri biasanya ada tiga faktor yaitu tekanan akademis, bully, dan persoalan ekonomi.

Tekanan Akademis bisa menjadi tekanan ketika birokrasi dan pengajaran justru mempersulit mahasiswa. Ironisnya, kaum dosen seringkali berdalih tindakan mempersulit skripsi adalah untuk “menguji mental” mahasiswa di dunia yang sudah mengalami krisis multidimensional. Persoalan menguji mental seharusnya tidak dilakukan dalam ruang akademis yang seharusnya menjaga agar mental menjadi sehat. Tindakan “menguji mental” ini berakar pada Kapitalisme yang mengubah pendidikan, dari ruang eksplorasi pengetahuan yang having-fun menjadi arena survival. Sebuah arena, dimana mahasiswa dan dosen dipaksa mengorbankan kesehatan mental mereka demi “investasi” masa depan dan beban kerja. Semua itu kemudian meninggalkan luka psikis yang sulit sembuh dan menghambat potensi kreatif mereka.

Sementara, bully yang sering dipandang hanya sebatas persoalan individual sesungguhnya adalah masalah epistemik, sekaligus sistemik di dunia pendidikan tinggi. Penyebab sistemik yang dimaksud, muncul dari struktur hierarkis dan kompetitif yang tertanam dalam sistem pendidikan modern. Sebuah sistem yang melahirkan tekanan akademis dari segi prestasi, profit, dan kinerja; kurangnya kebijakan anti-bullying yang tegas dan diterapkan secara merata; serta ketiadaan fasilitas atau dukungan konseling yang tidak merata sehingga menciptakan lingkungan akademik yang sarat ketimpangan kuasa dimana kelompok yang kuat mendominasi dan menindas yang lemah. Diakui atau tidak ketimpangan kuasa itu menjadi norma tersirat.

Sementara yang dimaksud dengan penyebab epistemik adalah, berakar pada keterbatasan pengetahuan kolektif tentang dinamika sosial dan psikis bullying. Hal ini mencakup bias kognitif yang memvalidasi stereotip tanpa verifikasi empiris yang kritis, serta kurangnya kurikulum yang mengajarkan empati dan pemahaman berbasis bukti tentang dampak trauma.

Terakhir, adalah masalah ekonomi, yang biasanya berkutat pada mahalnya biaya kuliah dan tetek bengeknya, yang semakin membengkak, sementara bantuan finansial untuk pendidikan seringkali tidak merata dan sulit diakses. Negara yang seharusnya menjamin pendidikan berkualitas, ilmiah, dan demokratis seringkali abai, bahkan ada anggapan bahwa pendidikan bukan kebutuhan utama.

Masalah yang ketiga, ketiadaan persatuan antara masyarakat kampus, baik yang menjadi petinggi, pengajar, maupun pembelajar dalam menentang berbagai bentuk penindasan. Akibatnya, masalah di tingkat mahasiswa seringkali tidak terpahami atau ditentang oleh kalangan pengajar dan petinggi kampus. Pun sebaliknya, beban yang menindas mereka sukar dipahami oleh para pembelajar. Dampaknya, mereka gagal dalam upaya melawan musuh bersama, alih-alih mereka justru bertarung sesama sendiri.